Memahami Penyebab dan Solusi Perambahan Hutan di Riau

Sebagai upaya menurunkan deforestasi dari kegiatan yang terencana seperti penebangan hutan di konsesi atau di area pelepasan kawasan hutan, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan, seperti Instruksi Presiden (Inpres) tentang Penghentian Izin Baru Pengusahaan Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut dan Inpres tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Baru Perkebunan Kelapa Sawit. Langkah tersebut patut diapresiasi. Namun, kebijakan tersebut bisa saja kehilangan makna jika Pemerintah tidak mewaspadai deforestasi dari kegiatan tidak terencana seperti penebangan liar dan perambahan hutan.

Kekhawatiran ini cukup beralasan, karena data yang ditampilkan pada Global Forest Watch menunjukkan bahwa deforestasi di luar konsesi menyumbang 45% dari proporsi nasional pada periode 2000 - 2015. Oleh karena itu, tulisan ini mencoba menyajikan hasil kajian lapangan yang menunjukkan bagaimana deforestasi tidak terencana bisa terjadi dan pendekatan apa yang dapat menjadi solusinya.

Faktor Pendorong Deforestasi

Kajian lapangan yang dilakukan pada tahun 2017-2019 di lanskap Bukit Suligi, Provinsi Riau menunjukkan bahwa lanskap tersebut berfungsi sebagai daerah resapan air bagi tiga sungai besar di Riau, yaitu Sungai Siak, Rokan, dan Kampar, sekaligus sebagai koridor pergerakan sejumlah satwa dilindungi di gugusan pegunungan Bukit Barisan.

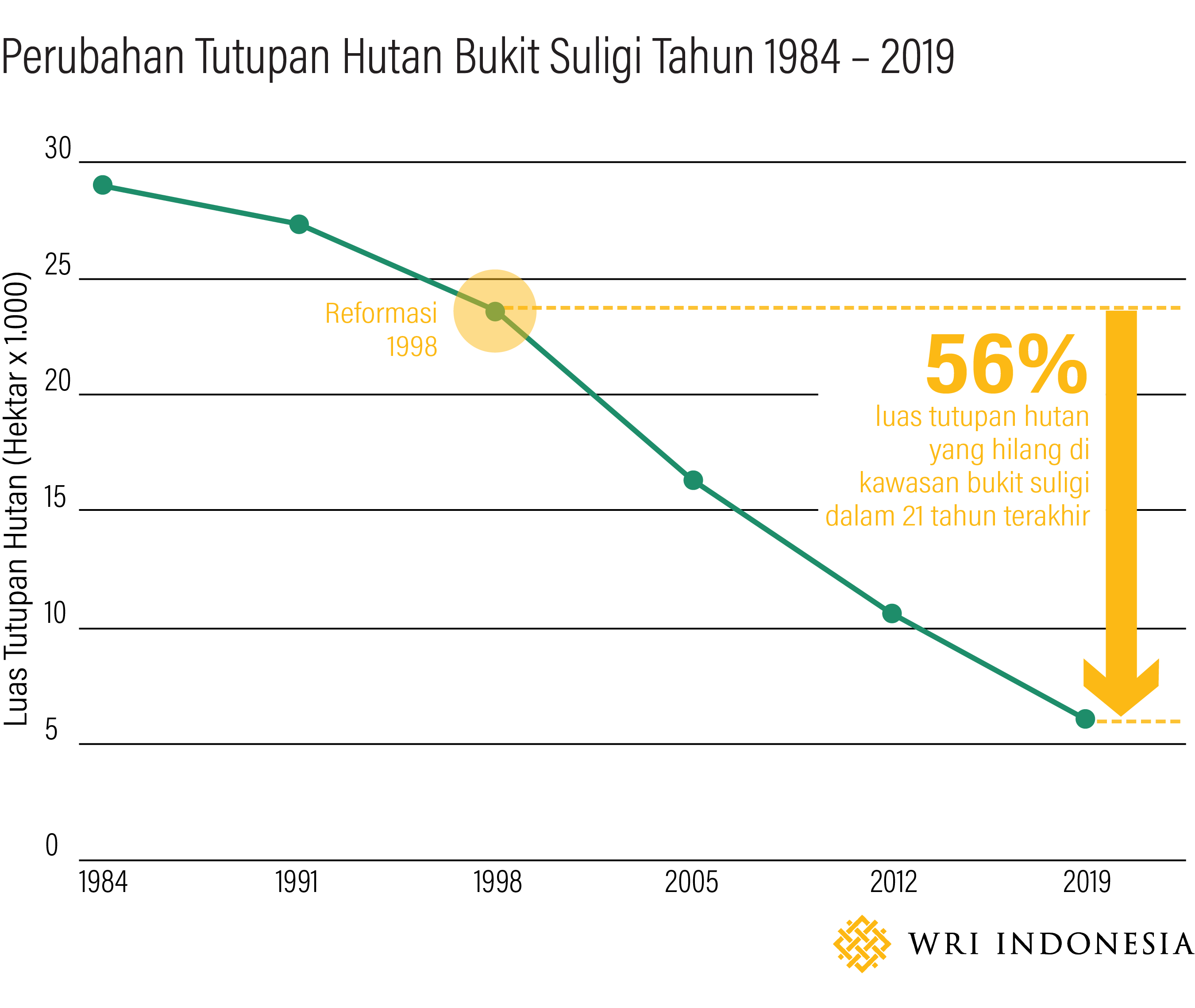

Data pada Global Forest Watch menunjukkan deforestasi di lanskap Bukit Suligi terjadi secara masif pada periode 1998-2000. Laju deforestasi pun menjadi lebih cepat dalam dua dekade tersebut.

Observasi lapangan menunjukkan bahwa dua faktor sosio-politik berikut memiliki pengaruh terhadap terjadinya deforestasi di lanskap Bukit Suligi:

Pertama, kekosongan pengelolaan hutan di tingkat tapak.

Data sosial Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Suligi Batu Gajah tahun 2018 menunjukkan bahwa pada awalnya, lanskap Bukit Suligi merupakan bagian dari wilayah kelola masyarakat adat setempat. Tatanan ini mengalami perubahan sejak Pemerintah Republik Indonesia berdiri dan mengambil alih peran penguasaan lahan sesuai mandat Undang-undang Pokok Kehutanan yang berlaku tahun 1967. Perlahan tapi pasti, terjadi pengurangan wilayah kelola adat dan pembatasan akses masyarakat terhadap sumber daya hutan di kawasan tersebut.

Kondisi ini berlangsung hingga terjadinya Reformasi Politik pada 1998. Mengiringi pergantian rezim dan perubahan paradigma politik nasional, terjadi perubahan tata kelola hutan dari pola sentralistik menjadi desentralistik.. Di lapangan, perubahan ini berimplikasi pada terjadinya kekosongan pengelolaan hutan di tingkat tapak. Pemerintah pusat tidak lagi memiliki wewenang seutuhnya atas pengelolaan hutan di tingkat tapak, sementara kelembagaan pengelolaan hutan yang baru tidak terbentuk dengan cepat. Kondisi ini membuka peluang bagi masyarakat setempat yang membutuhkan penghidupan untuk mengambil sumber daya di hutan.

Kedua, defisit lahan pertanian dan kecenderungan ekstensifikasi.

Mata pencaharian masyarakat setempat pada awalnya adalah pertanian dan perkebunan karet. Pada tahun 1990-an, bersamaan dengan era pengusahaan hutan, muncul mata pencaharian alternatif berupa pembalakan kayu yang menawarkan uang tunai lebih besar dan cepat. Pola ini berubah karena harga karet yang cenderung fluktuatif, sementara potensi kayu juga terus menurun.

Perlahan, masyarakat mulai mengganti karet menjadi kelapa sawit yang dianggap lebih praktis dan harganya lebih stabil. Namun, karena pemahaman teknik budi daya yang masih rendah, produktivitas perkebunan kelapa sawit masyarakat berada di bawah 14,8 ton/ha/tahun, lebih rendah dibandingkan di perkebunan swasta secara umum (20–25 ton/ha/tahun). Akibatnya, terjadi kecenderungan ekstensifikasi, yaitu terus menambah lahan demi mengejar pendapatan yang layak.

Permasalahan terjadi ketika pola ekstensif ini berbenturan dengan ketersediaan lahan. Lahan yang berada di luar Kawasan Hutan, Hak Guna Usaha (HGU), dan belum dibangun infrastruktur berpeluang menjadi lahan yang tersedia untuk dikelola masyarakat. Analisis spasial menunjukkan bahwa defisit lahan kelola untuk pertanian telah terjadi di 16 desa (dari total 23 desa di Lansekap Bukit Suligi). Hanya 63% dari warga yang memiliki lahan dengan luas memadai, jika diasumsikan kepemilikan lahan pertanian yang layak adalah 2,75 hektar per keluarga (standar transmigrasi).

Alternatif Solusi

Berangkat dari pemahaman tersebut, tulisan ini merekomendasikan aspek mendasar yang penting dalam penanganan deforestasi tidak terencana, yaitu:

Pertama, revitalisasi kelembagaan pengelolaan hutan di tingkat tapak.

Undang-undang 41/1999 tentang Kehutanan telah mengamanatkan pembentukan KPH sebagai lembaga pengelola hutan di tingkat tapak. Namun karena berbagai keterbatasan, pembentukan KPH di Indonesia membutuhkan waktu yang cukup lama. Di lanskap Bukit Suligi sendiri, KPH baru dapat dibentuk pada tahun 2017 ketika masalah perambahan sudah sedemikian rumit.

Penanganan deforestasi mutlak mensyaratkan penguatan lembaga pengelola hutan di tingkat tapak. Artinya, kelembagaan KPH harus dapat diterima seluruh pemangku kepentingan dan berfungsi dengan baik termasuk dalam pengusahaan lahan dan penegakan hukum.

Kedua, penataan akses masyarakat terhadap sumber daya lahan dan hutan.

Untuk mengatasi defisit lahan kelola masyarakat, pemerintah melalui KPH harus memprioritaskan penataan akses masyarakat terhadap sumber daya hutan melalui proses yang partisipatif dan demokratis. Beberapa skema yang berlaku saat ini seperti reformasi agraria, penyelesaian tanah di kawasan hutan, perhutanan sosial, hutan adat, dan kebijakan satu peta perlu dipastikan berjalan di tingkat tapak secara efektif. Skema-skema tersebut memungkinkan masyarakat untuk meneruskan aktivitas dengan model sistem pengelolaan berbasis hutan yang berkelanjutan dan terkendali.

Sebagai penutup, penanganan deforestasi perlu diiringi dengan penguatan kapasitas masyarakat agar mampu menjalankan pengelolaan sumber daya alam secara efektif. Praktik wanatani/agroforestry berbasis pengetahuan lokal bisa menjadi jalan keluar untuk mengharmoniskan upaya restorasi kawasan hutan dengan perlindungan sumber-sumber ekonomi masyarakat.

Hendrika Wulandari Samosir berkontribusi dalam analisis ini.